Le noble peuple écossais a ses vices, souvent inavoués publiquement, calvinisme oblige, à l’image de ces élixirs maltés que les Highlanders distillaient et consommaient sous le boisseau, mais il y en a un dont il était peu suspect: l’ardeur politique. Du moins en ce jeune siècle. Comme l’eau de vie, le sens étymologique du whisky en gaélique, le feu ne dort jamais vraiment et les anciennes passions rejaillissent aussi brusquement qu’elles avaient été enfouies. Quelle est donc cette fièvre ayant saisi la paisible Écosse ?

L’Union scellée en 1707 ne fut pas un mariage d’Amour. Mais elle ne constitua pas une annexion, les deux pays y trouvant leur compte et y négociant leur part. Les Anglais ont sécurisé leur frontière septentrionale, que l’ennemi français menaçait depuis la Auld Alliance au XIIIe siècle, et les Écossais, ou plutôt leur élite, y voyaient la possibilité de développements commerciaux. L’Union ne s’est pas faite sans soubresauts, notamment dans les Highlands où les jacobites, ces révoltes populaires, ont battu le plein jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Les succès qui suivirent, dont la Révolution industrielle et l’Empire où Glasgow pris une part déterminante, ainsi que l’existence d’ennemis communs, dont l’Allemagne, ont assuré la pérennité de l’alliance. Mais les termes de celle-ci sont aujourd’hui contestés.

Il y a la dimension identitaire, évidemment. Elle est toujours trompeuse car jamais aussi simple qu’elle n’apparaît. Si les deux Nations ont conservé des traits distincts, dont des systèmes juridiques séparés, l’imbrication culturelle fut forte et si les Écossais gagnaient leur indépendance, ils perdraient aussi leur britishness. Ainsi ne dit-on pas « l’Angleterre » mais pudiquement « au Sud de la frontière », selon un understatement très britannique. Le folklore du kilt et des magnifiques tartans fut mis en lumière par la famille royale anglaise, à commencer par la Reine Victoria qui fit prolonger la ligne ferroviaire jusqu’à Inverness, dans ces Highlands qu’elle affectionnait et où elle se rendait en villégiature. La décentralisation autorise l’Écosse à mener une politique culturelle autonome et vivante. Le niveau d’imbrication est important et le réflexe anti anglais, bien présent, est davantage de l’ordre du rituel que du véritable rejet. Surtout, selon les sondages la région la plus unioniste d’Écosse serait celle des Highlands et des Iles du Nord-Ouest, où la culture gaélique et les valeurs traditionnelles sont les plus vivantes. Le souci identitaire, au sens culturel, semble donc le flambeau mais pas l’origine majeure de ce mouvement.

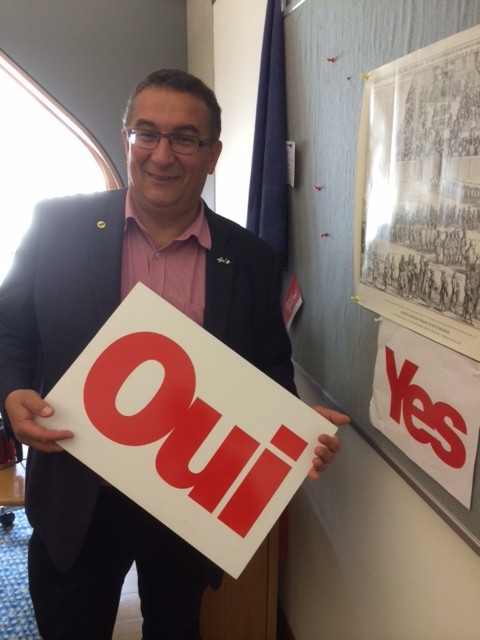

Le vrai point d’achoppement réside probablement dans les rapports sociaux. Ce n’est pas un hasard si cet élément fut mis en avant par un grand historien écossais, Sir Tom Devine, pour justifier son vote en faveur du l’indépendance, dans une déclaration surprise à L’Observer le 17 août (peu évoquée à l’étranger, celle-ci a apporté beaucoup de crédit au camp indépendantiste, voir aussi cet article). Il y parle d’un souci égalitaire bien plus fort dans la société écossaise. D’après l’historien, l’écart avec l’Angleterre plus individualiste serait criant depuis les années 1980, dans une référence indirecte à la très anglaise Margaret Thatcher. Le seul député français au parlement écossais, et membre du parti nationaliste (SNP) composé en bonne partie de travaillistes défroqués ou ayant cette sensibilité, le

chaleureux Christian Allard, m’a tenu le même discours : Thatcher a fait comprendre aux Écossais qu’ils ne pouvaient plus vivre sous la coupe de Londres. L’Écosse est libérale au sens de son grand homme, Adam Smith, et non de Hayek. En parallèle, l’intégration européenne, autre point de discorde avec l’Angleterre, mais aussi la mondialisation qui a brisé le dogme de l’État nation comme horizon indépassable de l’espace économique, encouragent l’Écosse à prendre son envol. Seule. Bien évidemment, les indépendantistes en rajoutent sur le thème small is beautiful : à nous le pétrole (dont les réserves seraient mirifiques), à nous la flat tax (faible imposition des entreprises comme en Irlande) et à nous le nouveau NHS (système de santé) que nous financerons sans compter. Les positions sur la livre font craindre également l’amateurisme alors que M. Salmond, le leader des nationalistes, estime que le maintien de la livre sans banque centrale écossaise serait tout à fait praticable (argument spécieux et contradictoire puisque la souveraineté monétaire demeurerait à Londres). Le risque de gueule de bois post référendaire, du fait de ces belles promesses (moins d’impôts, plus de dépenses) est réel et l’Irn-Bru, cette boisson (très) sucrée abjecte bue les lendemains de virée au pub, n’y pourra rien.

Toutefois, jusqu’au week-end du 6-7 septembre aucun sondage n’avait montré une majorité pour le oui. Alors pourquoi maintenant ? La dynamique du référendum a joué à plein, comme ce fut le cas en France en 2005 sur le sujet européen. Le camp de l’option « raisonnable » est parti très confiant et il n’a pas vraiment fait campagne. A contrario, les tenants de l’indépendance ont organisé une impressionnante campagne de terrain où les « grassroots movements », cette myriade de groupes communautaires irriguant les différentes composantes de la société, ont quadrillé le pays avec des manifestations de rue, des réunions de quartier, du porte-à-porte et de relais sur Internet, à l’image des soutiens d’Obama lors de sa victoire surprise de 2008. Les tenants du « Yes », sur le fond comme sur le mode opératoire, se réclament d’une forme de démocratie directe où le citoyen serait acteur de la décision. Quel que soit le résultat du scrutin, ils auront réussi à crédibiliser l’option de l’indépendance qui apparaissait farfelue voilà quelques mois. En face, le camp du non est porté par une organisation bien pâle. Les Tories étant honnis en Caledonia, c’est aux Travaillistes de porter le discours de l’Union. Alors, les vieilles gloires des années Blair, celui-ci excepté, ont défilé et un compétent mais pâle Alistair Darling, ex ministre des finances, a mené la bataille du « Better Together » face au trublion Alex Salmond, un leader charismatique porté au pouvoir régional grâce la refondation du Parlement écossais en 1999.

En réaction à la poussée indépendantiste, les leaders nationaux (« Team Westminster » selon M. Salmond qui y oppose « Team Scotland ») ont essayé de rattraper le temps perdu en se précipitant dans les derniers jours en Ecosse. Mais en politique il se rattrape difficilement. En refusant en amont une décentralisation accrue et en encourageant un choix définitif pour le référendum (« in or out »), le maladroit David Cameron porte une part de responsabilité. Certes, il ne pouvait guère plus s’agissant de la campagne : sa seule personne, lui le fils gâté de la bonne bourgeoisie du Sud de l’Angleterre, formé à Eton et à Oxford, le leader Tory archétypal donc, indispose l’Écossais moyen (il fut honteusement sifflé lors de sa dernière visite). Pourtant, les conservateurs furent longtemps bien représentés en Écosse, notamment dans les régions agraires où s’exprimait la sensibilité aux valeurs traditionnelles. Après-guerre les Tories étaient puissants au nord du mur d’Hadrien. Mais les conflits sociaux, notamment dans la ceinture industrielle de l’axe Glasgow-Edimbourg, le déclin minier dans l’Est et l’élection de la très anglaise et très polarisante Margaret Thatcher ont provoqué la chute des Tories. Conséquemment, aux dernières élections générales, le Labour a obtenu 40 députés et les Tories, pourtant victorieux nationalement, 1 seul député (moins que de pandas au zoo d’Edimbourg selon le mot de M. Salmond). Ces derniers ont donc quasiment disparu comme force politique en Écosse, créant un fossé avec le reste du Royaume. Ce problème de représentativité est évidemment accentué lorsque, comme aujourd’hui, les Tories sont au pouvoir. Nous votons Labour et nous avons un gouvernement Tory, où est notre voix, entend-on?

La balle est donc dans le camp du leader travailliste, pour qui l’intérêt est du reste très clair : sans le bataillon de députés Labour écossais, reconquérir le pouvoir à Londres serait beaucoup plus difficile, voire une gageure pour certains analystes. Mais qui est leur chef, Ed Miliband? Un personnage transparent aux qualités intellectuelles indéniables mais placé au firmament par l’appareil du parti, dont les syndicats, car ne gênant guère… Le camp unioniste n’a donc pas trouvé son grand timonier contrairement aux indépendantistes portés par l’animal politique Alex Salmond.

Un référendum peut en cacher un autre. Si de façon scandaleuse les Écossais non-résidents ne peuvent exprimer leur suffrage, quand des adolescents de 16 ans le peuvent, leur interrogation se porte sur l’avenir de leur pays. L’indépendance mènera-t-elle au repli ? N’en déplaise aux nationalistes qui revendiquent une approche « inclusive », ouverte au monde et non ethnique, le nationalisme porte en germe, l’Histoire nous l’enseigne, le risque de l’affirmation par opposition identitaire, et in fine violente, à autrui. Pourtant, c’est peut-être en votant oui à l’indépendance que les Écossais resteront à terme dans l’UE alors que l’Angleterre se dirige vers une sortie lors du référendum éventuel en 2017. Ce paradoxe n’est pas le moindre de ce scrutin complexe et, si ses implications seront immenses pour l’Europe, en prise à un risque de morcellement territorial, se joue en quelques jours l’avenir d’un État, immense par l’Histoire, qui se vantait pourtant que le soleil jamais ne se couchait sur lui.

JC