Chers amis,

Dans les bons westerns, les héros concluent: « another day, another dollar« . Ainsi l’année se termine-t-elle, et au nom de l’Atelier je vous remercie pour votre fidélité. L’année fut forcement intense dans un contexte d’élections européennes mais nous retiendrons deux événements majeurs. La montée des nationalismes, en France notamment où le FN arriva pour la première fois en tête, même si les Farage et autres Le Pen n’ont pu donner la portée qu’ils souhaitaient à leur succès. On construit rarement sur le rejet. Mais nous retiendrons aussi la face lumineuse que fut la realisation du vieux rêve spinellien d’un président de la Commission issu du groupe majoritaire au Parlement. Enfin un pas, certes modeste mais concret, vers la politisation et in fine une légitimation accrue de l’Union.

2015 aura pour nous une saveur particulière, celle de nos dix ans d’existence. C’est aussi votre anniversaire et l’Atelier ne saurait exister sans ce lien avec ses lecteurs et ceux qui participent à ses événements. Permettez-nous aussi d’exprimer notre fierté d’exister depuis dix ans avec nos moyens limités de groupe indépendant qui ne nous ont pas empêché, partout en Europe, de porter une voix pro européenne, ré aliste mais ferme dans ses convictions.

En 2015, une autre décennie sera commémorée, celle du référendum sur le Traité constitutionnel. Les adversaires de l’Union n e manqueront pas de s’en délecter et toutes les confusions sont à craindre. Le sujet européen est pris en otage par un débat entre, pour simplifier, l’ouverture et la souveraineté traditionnelle, entre le modèle occidental et la verticalite des regimes dirigistes. Avec évidemment les gradations et les incohérences d’usage. La tentation est forte, à gauche comme à droite, de céder à nouveau à un contrôle plus étroit sur les citoyens mais le prix à payer serait terrible. La sortie de crise ne se fera pas en singeant des modèles dont on connaît l’impasse et le politique ne reprendra pas prise simplement par le mirage de la frontière intra européenne. La solidarité, dès Schuman, est l’une des clefs de voûte de notre Union et c’est bien en accroissant notre cohérence interne que nous pourrons assurer la pérennité de notre modèle de société.

Dans l’attente de vous retrouver bientôt, je vous vous souhaite une excellente nouvelle année !

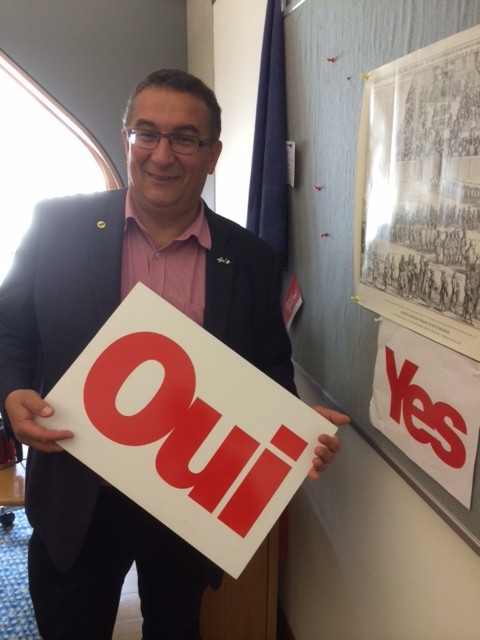

Jérôme Cloarec

President de l’Atelier Europe

Source photo : Wikicommons